Je renoue aujourd’hui avec ma pratique du carnet afin de garder une trace de mes recherches et d’établir un rythme d’écriture. Comme pour la thèse, la régularité de la prise de notes s’impose avant l’oubli. Elle permet de voir le cheminement de la pensée, les bifurcations, les erreurs. Elle rend visibles les découvertes, la maturité en train de s’acquérir et le temps qui passe.

Après la soutenance de thèse, je me suis dirigée vers la réalisation de documentaires. Dans mon projet actuel, j’interroge la transmission des luttes féministes et lesbiennes en Normandie. J’ai d’autres activités en parallèle, le dessin, la photographie et la réécriture de ma thèse, qui créent des espaces entre chaque repérage et permet la décantation de ce que j’ai vu et appris. Ces différents projets s’enrichissent mutuellement.

Prendre des notes, des photos, établir des contacts, faire des recherches, voilà l’étape où je me trouve actuellement. Je suis rentrée de Caen il y a quelques jours. Je livre ici un aperçu de ce voyage.

Jour 1 – samedi 19 août

Je quitte Dieppe. Quelques rushs de mer et de la ville vue du château qui se trouve sur les hauteurs. Des photos surtout, à la fois dans un but documentaire mais aussi d’observation des couleurs et de l’ambiance de la ville. Je découvre l’existence du collectif Phénix Queer et du cabaret La sirène à barbe par l’intermédiaire d’une vieille connaissance du temps de ma vie parisienne qui vit désormais à mi-temps à Dieppe. Quel heureux hasard de la croiser sur la plage!

L’après-midi, je dois rejoindre à Caen Francine, que je vais interroger et qui m’héberge jusqu’à mercredi. Je passe par le pont de Normandie, serpent agité sur la Seine bordée de marisques (je parle de la plante… aucun rapport avec la chose anale). L’arrivée chez Francine et son compagnon est chaleureuse, je me sens tout de suite à l’aise. Longue discussion sur ma démarche.

Jour 2 – dimanche 20

Pas d’entretien possible le matin. Je feuillette les livres d’art de Francine et un livre d’histoire sur son village d’origine, Carolles. Je réalise quelques croquis à partir de celui-ci.

La perspective de l’entretien filmé est angoissante pour Francine. On déjeune rapidement afin de ne pas retarder le moment de commencer. Elle tient à être filmée dans son bureau, l’endroit le plus important pour elle. Une bibliothèque pare les murs. Tout un monde de culture pour une transfuge de classe. La luminosité n’est pas optimale, mais c’est une concession faite à la symbolique de la pièce. L’apaisement s’installe rapidement. La parole se déploie progressivement. Plusieurs sujets sont à retenir pour le documentaire.

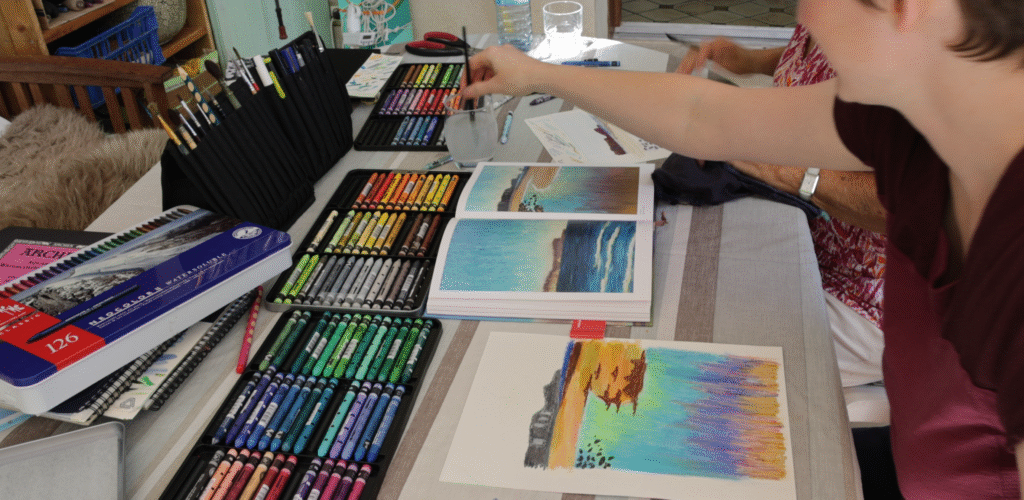

Une fois l’entretien terminé, afin de se détendre, on décide de tester les pastels gras de Francine. Une peinture de plage normande est choisie comme modèle. Tandis que je frotte le papier avec vigueur, Francine opte pour la dilution à l’eau. Ce moment de dessin, lui aussi filmé, nous permet de mettre à distance l’entretien. Je pars ensuite visiter le jardin de la Luna Rossa qui se trouve tout près, sorte de jardin d’art brut complètement étonnant (voir photo à droite). Je suis seule à déambuler dans cet espace. Plusieurs tours sont nécessaires pour débusquer toutes les statuettes cachées dans la végétation. La présence de poules renforce le côté un peu fou de ce jardin. Disciplinée, je sors 5 minutes avant l’heure de fermeture indiquée. Je m’assieds longtemps devant pour passer un coup de téléphone. Personne ne ferme l’accès au jardin. Sourire.

Jour 3 – lundi 21

La matinée est consacrée au repos, je me sens un peu malade depuis la veille au soir. L’énergie me revient l’après-midi et je décide d’aller visiter une exposition sur le personnage de Méduse au Musée des Beaux-arts. Sur le chemin, je fais une halte à l’abbatiale Saint-Etienne. D’ordinaire réfractaire à entrer dans une église, il me semble judicieux d’explorer toutes les facettes de la Normandie. Appareil photo en main, je cherche l’angle intéressant, le sujet, la couleur. Quelques rues plus loin, j’essaye d’obtenir la juxtaposition d’une église et d’un carrousel. Le musée est accessible par le château. De l’exposition sur Méduse, je retiens quelques boucliers magnifiques et la dernière salle sur des productions contemporaines et féministes.

17h, rendez-vous avec Francine et sa belle-fille pour aller à la plage, à Hermanville-sur-Mer. Ce temps de mer me permet de faire de nouveaux rushs et de discuter avec la belle-fille, doctorante en histoire du théâtre. Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu de discussion sur la vie de doctorante et la méthodologie de la thèse. J’ai toujours grand plaisir à parler de ce sujet, pas si loin que cela pour moi. D’ailleurs, mon travail de recherche pour le documentaire s’apparente beaucoup à celui d’un début de thèse. Je parle aussi de terrain quand je pars faire des repérages. Ma culture universitaire imprègne ma façon de faire. Elle n’empêche pas le déploiement d’une créativité et de nouvelles formes d’écriture.

Jour 4 – mardi 22

J’arrive assez tôt aux Archives départementales du Calvados et je monte directement en salle de lecture. Je ressens tout de suite une grande familiarité avec le lieu. J’ai passé beaucoup de temps dans des centres d’archives pendant ma thèse et il me semble retrouver le même type de locaux et d’ambiance. La formidable équipe des archives m’a permis de faire une pré-inscription pour que je gagne du temps. Avant ma venue, j’ai eu plusieurs échanges de mails avec des archivistes afin de préparer ma visite et d’identifier les fonds intéressants. J’ai rarement vu une équipe aussi attentive. Je commence par commander les affiches repérées dans les inventaires en ligne. Puis j’explore des dossiers. Ils sont assez minces. L’inquiétude me gagne. Vais-je trouver suffisamment de matière?

Je déjeune à la Maison de la recherche avec deux chercheuses intéressées par ma démarche, Annie et Clara, du laboratoire LASLAR. Anne, MCF en littérature dans ce même labo, nous récupère pour nous amener aux archives et rencontrer sa directrice, Julie Deslondes. J’avais, en effet, organisé un entretien avec Mme Deslondes pour interroger la démarche de don d’un fonds militant dans une institution publique et la place des fonds féministes et LGBT. La discussion est passionnante et ouvre sur des connexions possibles entre mon projet, l’université et les Archives départementales.

Le soir, Francine me conduit chez une amie peintre, Mireille. Son atelier est une annexe indépendante de sa maison. Chaque bout de mur ou de surface est occupé par une création. Sa réflexion féministe s’exprime dans une exposition qu’elle prépare sur la taxe rose (dite aussi woman tax). Parmi ses actions, elle participe au blog Soyez Philogynes dédié à l’art postal et à la visibilité des femmes.

Les journées sont denses. Je suis exténuée, mais je dois encore travailler après le repas du soir. Je classe les photos et je prends plaisir à les découvrir sur un écran plus grand. Je fais une sauvegarde sur un disque dur externe de mes rushs. De toute façon, il m’est impossible de m’endormir rapidement, car tout tourne dans ma tête pendant un bon bout de temps. Et puis c’est le seul moment de la journée où je me retrouve vraiment seule. Ce temps-là m’est indispensable pour récupérer et continuer à me donner aux autres.

Jour 5 – mercredi 23

Dernière journée à Caen. Je la passe aux archives. Je me filme en train d’ouvrir les boîtes et de lire les documents. À intégrer dans le documentaire? On me met à disposition deux fonds qui s’avèrent d’une importance capitale. L’un concerne les activités des groupes femmes dans les années 1970 à Saint-Lô et à Caen. Je jubile. L’autre n’a pas encore fait l’objet d’un inventaire et je n’ai accès qu’aux revues qu’il contient, sans pouvoir les photographier. Il s’agit du fonds des Enfants terribles de Caen, une association LGBT créée en 1993. Une archiviste me permet d’entrer en contact avec le déposant. Lui-même me met en relation avec une lesbienne présente dans l’association à ses débuts. Je n’avais rencontré, jusqu’à présent, que des lesbiennes de ma classe d’âge. Vous n’imaginez pas le bonheur pour moi de pouvoir faire témoigner des plus âgées…

Je rentre par le train. Là aussi, je filme. Cela pourrait servir. Je ne suis plus gênée par les personnes qui regardent ce que je fais. Je suis concentrée sur la gestion de ma caméra. J’ai aussi conscience d’avoir besoin de ces rushs pour alimenter mon projet.

Le lendemain, je récupère du “terrain”. Mon astuce : ne voir personne et dessiner (voir images ci-dessus : Pont de Normandie, Hareng et Dieppe).